非对称相互依赖关系对中美经贸的影响及中国对策(上)

2009年前三个季度,美国一共对中国采取了贸易救济的调查达到16起,而且多个产品都是反倾销、反补贴合并调查。在我国遭遇的各类贸易救济措施涉案金额102亿美元中,美国所占比例达到57%。美国的这些措施可以理解为在金融危机及国内经济衰退背景下所作出的反应,但从中美长期结构性关系来看,这些举动与中美之间存在的特殊关系有关,只不过是美国对华采取的这些措施恰恰发生在金融危机这个区段。几乎没有人会否定:中美经贸关系已成为全球最重要的双边经贸关系,甚至还有人专门为中美独一无二的紧密联系创造出一个新词“Chinamerica”。中美经贸关系是否健康、能否持续扩大和深化,对于中国和美国这两方参与者的经济利益和发展来说,具有重大的影响。中美两国的经济交往仍会继续深化,但如果对于中美经贸关系中的非对称相互依赖没有清醒的认识,会由于我们对形势过于乐观的误判而影响双边经贸关系的发展,甚至中国自身的经济增长。本文拟从历史的维度对中美经贸关系中的非对称性相互依赖作出判断,并就两国经贸关系前景进行预测,最后提出相关对策建议。

一、处于非对称性相互依赖的中美经贸关系

罗伯特•基欧汉和约瑟夫•奈首次提出非对称性相互依赖这一概念,认为经济相互依赖的非对称性是国家权力产生的主要来源,“最有可能影响行为体应对过程的是依赖的非对称性。依赖性较小的行为体常常将相互依赖作为一种权力来源,在某问题上讨价还价甚至借之影响其他问题。”我们可以从几个方面来审视在中美经贸关系中存在的这种非对称性相互依赖,这对于我们理解已经发生的、判断将会发生的、以及如何应对都具有启示性。

1.对相互市场出口的非对称依赖关系

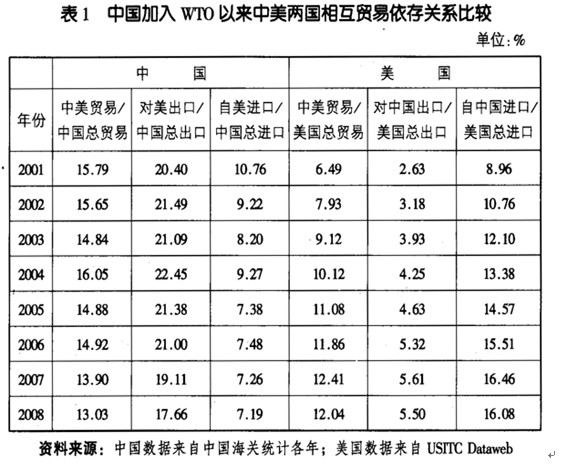

从中美双方市场对彼此出口的重要性来看,中国对美国市场的依赖程度要大于美国对中国市场的依赖程度。中国虽然在逐步转变出口对经济促进的角色,但外向型经济的特点仍非常突出。高贸易依存度使得中国的经济增长在过去,甚至在今后相当长时期也将很大程度上依赖于出口,净出口对我国GDP增长的拉动力近年来一直在20%左右,而对美国市场依赖程度更是相当强,自中国加入WTO以来对美出口占中国总出口的比例一直稳定在20%左右,而美国对华出口仅从2006年起才超过5%(见表1)。

中国加入WTO以后,对美贸易顺差几乎每年都以超过100亿美元的规模递增。而且,2000——2005年,中美贸易顺差规模超过中国对外贸易顺差规模,其中2004年中国对美贸易顺差达到802.邱亿美元,是中国对外贸易顺差的2.5倍。到2008年,对美顺差金额达1708.6亿美元,占中国整体贸易顺差比重的57.8%。而按美方统计,从2000年起,中国取代日本成为美国最大的货物贸易逆差来源国。

2002年后又以年均增加1个百分点以上的速度增长,2008年,美国对华逆差规模升至2663.33亿美元,是其对日本这第二大逆差来源地的逆差的3.7倍,占当年美国货物贸易逆差的比重上升到2008年的33.29%。

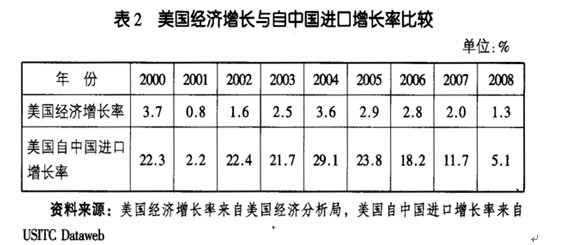

对美国出口和顺差的较大依赖在我国的出口和经济增长方面存在潜在的危险。美国作为全球最大的、经济体,其市场容量无法被忽视,也没有哪个市场能够像美国这样吸纳如此规模的中国生产能力。然而一旦由于美国经济衰退,或是中美有大的冲突等,导致中国对美国的出口出现较大幅度的下滑,很可能导致我国经济发展会面临巨大挑战。从历史数据看,当美国经济不景气时,自华进口的下降往往大于其经济增长的下降程度。在美国上——个衰退期出现的2001年,美国经济增长率比2000年增速下降2.9个百分点,自中国进口增幅却下降了20个百分点;而自2004年起,美国经济增长率持续放慢,从3.6%降到1.3%,自中国的进口增幅也保持了同步的放慢趋势,从29.1%下降到5.1%,2008年,美国经济增幅比2007年下降0.7个百分点,自中国的进口增幅也下降了6.6个百分点,显示出其经济景气与中国对美出口的较强相关性(见表2)。而中国的经济增长也从2007年的13.0%下降到9.0%。

由于中国对美国的出口依存度远远高于美国对中国的出口依存度,这样就形成了美国对中国经济的约束力大于中国对美国的约束力,增加了中国在中美经济依存中的脆弱性和依附性,也会促使美国不断挑起贸易纠纷。

2.产业分工格局形成的贸易结构上的不对称性

中美双方的贸易结构也存在着非对称性相互依赖。由于美国经济已经转向服务业为主,消费品主要依赖进口。在美国进口的商品中,有90%属于美国已不再生产的产品类别。在中美经贸发展过程中,中国出口商品经历了不断的优化、升级,出口结构也越来越合理。按照美方统计,美国进口的消费品中40%来自中国。美国自中国进口的商品中,制造业所占比重比美国对中国出口商品中制造业所占的比重要高。加入WTO以来,按美国的2位数北美产业编码统计计算,制造业产品占美国自中国进口所占比重均超过97%;而制造业在美国对中国出口中所占的比重,自2003年以来,一直在70%左右。从贸易平衡的商品来看,美国对中国逆差最大的是制造业产品,2008年对华总逆差2771亿美元,占对华总逆差比重为104%;而最大的顺差商品竟然是农产品和垃圾与废料,合计为153亿美元。

但从出口商品的重要程度来看,中国对美国出口的鞋类、箱包等商品确实价廉物美,但是这些商品不具有“不可替代性”,只要美国多花钱,一样可以从其他国家进口;而美国保有优势、中国想要从美国进口的一些高、精、尖的战略性商品,却是中国想多花钱也很难逾越其法律限制而购买得到的,美国甚至还要求其盟国也不能对中国出口。这也是中国在中美经贸关系中需要突破的一个瓶颈。

3.相互投资格局中存在的非对称依赖关系

双方在吸收彼此的投资上也存在着非对称性相互依赖,且比在对彼此出口方面表现得更为明显。自改革开放以来,美国一直是我国吸引外资的重要来源地。虽然2002年之后,美国对华投资呈逐年下降的趋势,但仍是我国外资最大的来源地之一,截至2008年年底,美国对华实际直接投资596.5亿美元,占我国吸收FDI比重的6.75%。但截至2007年年底,中国在美直接投资仅为18.8亿美元,占美国吸收FDI的比重不到1%。在我国外向型经济的特征仍未根本转变之前,外商直接投资对我国的经济发展仍具有非常重要的意义。而且,从美国在国际舞台上所处的特殊地位上看,其对我国的投资对于其他国家来说,还有重要的参考意义。很难想象,在美国对华投资完全停止的情况下,其他国家对华投资仍能维持在当前的水平。

与这种直接投资完全不同的是,我国对美国的金融产品投资巨大。据美国财政部和美联储2009年4月发布的报告,截至2008年6月,中国持有各类美国资产1.21万亿美元,占当年中国外汇储备的67%,占外国政府持有比重的11.7%;其中国债5350.4亿美元,机构和公司债券5704.9亿美元。而且从2008年9月起中国成为美国国债最大的持有者,到2009年8月底,持有量达7971亿美元。

也许有人会认为,中国对美国的国债投资对平衡双方的非对称性相互依赖具有关键的作用。诚然,中国购买的巨额美国国债,使得美国对我国有一定的融资依赖,但中国持有的美国国债尚未达到能对美国金融产生决定性影响的水平,这种情况也并不能够抵消我国在总体上对美国的依赖地位。一是我国虽已成为美国最大国债购买国,但也不过占外国政府持有美国国债总额的之3%,占美国政府发行的全部国债比重不到7%;二是在中国购买的美国国债中,大多数是不能在一年之内出售的中长期国债;最重要的是,我国2.21万亿美元的外汇储备中,约70%是以美元形式持有的,如果集中抛售,造成美元贬值,可能遭受损失更大的是我国自己。因此,从某种意义上说,我国对美国的国债投资不但不是美国对我国依赖的标准,反而成为美国的“人质”。

4.两国产业界对政府的影响方面存在非对称性

非对称性的相互依赖一个不可或缺的构成因素是,双方的市场主体,即企业,在双方经贸关系中的影响力。从政治角度来说,由于国内利益集团在国际贸易中所受的影响,国际贸易也成为国内政治问题。国际政治经济学的奠基者斯特兰奇对此评价说,“国际贸易的交换……是经济与政治在国际和国内多重博弈的结果。这种博弈……涉及获准进入本国市场、公司在关于如何获得可靠和有利可图的供应资源的决策等一系列国内政治交易。”美国的国内利益集团,尤其是进口竞争集团,往往会对中美贸易做出很直接的反应,他们会通过各种渠道对政府的政策制定与执行产生影响力,奥巴马9月签署文件同意对中国轮胎征收特保关税,既是对其竞选时支持团体的回应,又有为其医疗改革方案拉票的动力。我国政府虽然也是一贯切实保护国内企业利益,但与美国企业相比,我国企业在对政府政策的制定上影响力相对较小。

5.在国际政治经济格局中存在的非对称依赖关系

由于美国的霸权地位以及国际组织是由其主导建立起来的,其在国际组织中具有无可争议的领导地位,而这也是中美双方非对称性相互依赖的一个重要表现。WTO在国际经济组织中的投票格局比较特殊,每个成员均有平等的一票。但在布雷顿森林体系另外两个国际组织中,却迥然不同,美国处于明显的优势地位。如在国际货币基金组织中,目前美国的投票权占有17.4%的比重,而我国仅占3.72%。即使经过目前政治酝酿的投票权改革,中国的投票权仍远远落后于美国。国际货币基金组织的议事规则执行加权投票表决制,汇率安排、会员国融资、基金组织内部组织设置与管理、特别提款权分配与管理等重大事项,必须有85%以上的投票权方能决策实施。因此美国实际拥有重大事项的否决权。这使得我国与美国的相互依赖关系不但在双边处于非对称性,在国际舞台上也由于美国的重要主导地位,也处于非对称性,权力优势仍在美国。

(来源:《国际贸易》 2009年第11期)

责任编辑:文雯