但从目前规划确定的白鹅潭城市副中心等地区来看,11号环线位于该区的站点周边规划土地利用,仍有相当比例的工业、村建设用地等,难以发育上层次规划确定的中心功能,因此需对其规划土地利用进行优化调整。

(2)11号环线站点周边土地利用布局的特征

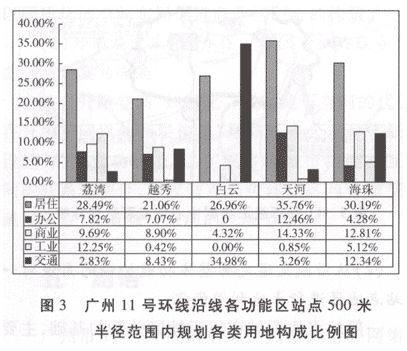

为充分发挥轨道交通带来的土地增值效益,结合11号线的功能特征,站点周边应形成以商业办公、居住等功能为主的紧凑环形用地布局模式。但目前根据广州市各区控制性规划导则,从线路两侧已有的规划土地利用情况来看,其用地布局与站点功能发展要求仍存在一定差距,难以实现11号线与其沿线地区发展的良性互动。通过对11号线经过的除黄埔区以外的广州老八区(荔湾区——原芳村区、原荔湾区、越秀区——原东山区、越秀区、白云区、天河区、海珠区),考察各区内站点500米半径交通影响范围内规划用地的构成(图3),可发现其存在着以下几方面的问题。

首先,沿线站点周边规划的交通类用地较少,难以支撑站点周边大量的交通换乘需求。

11号环线与市中心整个放射型的线网都有交汇点的特点,为其带来了大量的换乘客流。无论是从客流的疏解,还是从城市外围进入中心城区的交通截流,以及通过交通衔接设施增强轨道交通的辐射范围来看,都要求站点周边配置相应的交通设施用地。但从沿线站点交通影响区内各类用地构成比例来看,除白云区外,荔湾、越秀、天河等区的交通类用地比例都比较低,难以有效支撑站点周边大量的交通换乘需求。

其次,沿线站点周边规划的工业用地偏多,商业配套设施与公共服务设施较为缺乏,难以发挥11号线既有的商业价值与站点中心功能。

11号线沿线串联了天河北、白鹅潭等多个现状或规划的商业中心,同时其独特的可与12号线换乘、带来的大量客流这一商业促动因素都预示着今后的商业将向该走廊集聚的趋势,但目前沿线站点周边规划的商业配套设施较为缺乏,部分地区如白鹅潭地区仍有工业用地分布,这既难以体现轨道交通的经济效益,也难以支撑城市副中心的建设需求。同时,文化娱乐、体育、医疗卫生等公共服务用地总比例为5.2%,难以发挥11号线部分站点构筑片区及社区公共服务中心的功能。

3.11号环线沿线地区土地利用可转换性分析

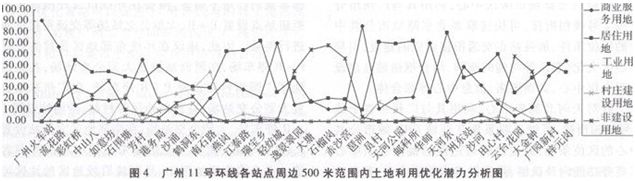

由于11号环线沿线大部分地区为较成熟区,难以重新规划,土地利用应以优化为主。因此,应对11号环线沿线规划用地的改造潜力做出准确的判断,在有条件的基础上尽量优化调整改造潜力大的工业用地、村庄建设用地、非建设用地。

对站点周边500米范围内的土地,对于仍有工业用地、村庄建设用地、非建设用地分布的站点,可以认为其具有较高的调整优化潜力。从发挥站点集聚效应和应有的土地价值来说,工业用地开发强度低,可负担的土地价值低,对轨道交通的排斥比较明显;村庄建设用地利用较为低效,随着城市化的推进,大部分都有待再开发与再改造;非建设用地则提供了新开发的可能性。从图4可以看出,位于荔湾区的沙涌、鹤洞东、南石路站,位于海珠区的大塘、石榴岗、赤沙渭等站,具有较高的土地利用优化潜力。

四、广州市11号环线沿线规划土地利用优化策略

结合对11号环线功能特征及沿线规划土地利用的分析,本文从促进沿线总体规划土地利用及站点周边土地利用布局两个层面上提出土地利用的优化策略。

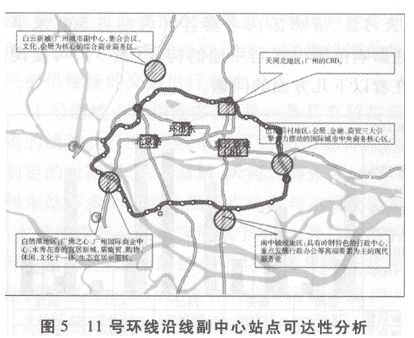

1.促进城市副中心的培育,形成与广州市多中心空间结构耦合的沿线总体土地利用布局

11号环线沿线串联了白鹅潭市级次中心、白云新城市级次中心、天河北商务中心、南中轴线地区、琶洲一员村中央商务核心区五个已规划的城市副中心或城市公共中心。运用轨道交通环线引导城市副中心发展的站点空间模式,结合轨道交通线网布局,应从强化副中心站点内圈层中心功能发育、促进环线交通走廊各站点地区土地利用的相互协调,以及以交通衔接设施截流促进中心体系等三个方面,来实现沿线城市副中心的发育。

(1)强化各副中心站点内圈层中心功能的发育

以加强各副中心站点可达性、建立与城市中心便捷交通联系为前提条件,以实现与各副中心所承担的城市功能相吻合的站点周边用地布局为基础,从环线交通走廊各站点土地利用的相互协调着手,优先进行副中心站点周边的土地利用优化,强化副中心站点内圈层中心功能的发育,以促进城市副中心节点功能的形成。

针对白鹅潭市级次中心,利用其与广州市骨干线路1号线相衔接,可快速联系北京路城市公共中心的区位条件,加强站点内圈层交通衔接设施建设,通过地区可达性的提高吸引商贸、购物、休闲、文化等功能的疏解与集中,并充分利用其位于广佛交接地带的区域条件,利用广佛两地的配套设施,打造面向“广佛一体化”的地铁商业中心和广州国际商业中心。

针对白云新城市级次中心,利用其与广州市骨干线2号线相衔接,可快速联系北京路城市公共中心的区位条件,加强站点交通衔接设施的建设,引导中心区文化、娱乐等功能的疏解,结合枢纽站点建设大型会议中心、宾馆酒店、信息中心等综合体。

针对天河北商务中心,利用其与广州市骨干线3号线相衔接,可快速联系珠江新城CBD城市公共中心的区位条件,通过地区可达性的提高吸引中心区商务功能向外疏解,强化站点内圈层商业、商务功能的发育,打造广州的CBD区域。

针对琶洲一员村中央商务核心区,利用其与广州市骨干线5号线相衔接,可快速联系环市东、珠江新城CBD城市公共中心的区位条件,在现有会展中心的基础上,结合站点高效交通体系的建设,强化内圈层的高端会展、金融、商务功能,以推动国际城市中央商务核心区的建设。

针对南中轴线地区,利用其与广州市骨干线3号线相衔接,可快速联系珠江新城CBD城市公共中心的区位条件,结合站点周边交通衔接设施建设,加强城市休闲产业的辐射范围,培育行政办公、休闲、文化娱乐等功能,打造“具有岭南特色的行政中心”。

(2)从沿线交通走廊整体功能协调的角度对一般站点地区进行土地利用优化

一般站点作为城市组织社区关系的基础,主要用地布局优化方向为居民日常生活所需的服务设施,如超市、邻里公园、社区会所、幼儿园等,同时结合交通换乘设施的设置,促进旧城区服务职能及人口向外围的疏解。

(3)以交通衔接设施截流环线客流,促进中心体系形成

根据相关研究,轨道交通环线对截流中心区外围客流的作用不明显,需要在环线以及外围地区的枢纽站点设置P+R、大型公交站场等交通衔接设施进行换乘。因此,建议在环线东部地区员村站设置P+R停车场,在琶洲站设置大型公交站场,在北部地区广园新村站设置P+R停车场,在广州东站设置大型公交站场,在西部地区芳村站、沙涌站设置P+R停车场、大型公交站场,在南部地区大塘站设置P+R停车场、大型公交站场来截流中心区外围客流。以上措施将加强11号环线沿线地区的片区可达性,截流环线客流,汇集的大量人流将支撑环线上各节点商业、娱乐等公共功能的发育,进而促进副中心体系的形成。

2.形成功能复合、疏密有致的站点周边用地集约化布局模式

本文运用站点周边圈层式土地利用优化模式,结合目前站点周边规划土地利用存在的问题,从内圈层促进高强度同质化商业空间的形成,从外圈层促进“办公+居住+公共服务”的组团式复合功能带发育两个方面,提出站点周边用地布局模式的优化策略。

(1)内圈层应构建高强度同质化的商业空间

针对11号环线独特的商业价值,在开敞空间应以内圈层通过商业走廊设置,加强内圈层各商业空间的有机联系,形成一个集约型的商业综合体,通过集中与极大地方便乘客活动增加各自的商业机会,以同质化的空间布局促进商业强中心的构筑。

(2)外圈层宜采用“办公+居住+公共服务”的复合功能集约布局

结合开敞空间,如绿化、广场、地下空间的优化,在开敞空间以外圈层构建“居住+办公+日常服务设施”的复合功能带,以实现多种城市功能相互之间的联系和融合,形成站点周边建成区与开敞空间疏密有致、具有独特意向的发展节点。

五、结语

广州市11号环线对引导广州市多中心网络型城市空间结构的形成,支撑“中调”战略,具有重要作用。这一作用主要通过其引导沿线土地利用优化与调整来实现。针对沿线现有土地利用规划未能与轨道交通形成良性互动的问题,本文提出以加强站点周边地区可达性为基础,结合城市发展战略与站点聚集效应,促进城市副中心培育,优化站点周边土地利用布局为中心的土地利用优化策略。本文认为,该优化策略可以促进11号环线与沿线土地的复合利用,实现广州城市空间布局的优化、疏解市中心区人口和引导城市土地合理利用的战略目标。

(来源:《城市问题》 2010年第8期)

责任编辑:北一