摘 要:本文通过对中美产业内贸易以及贸易摩擦产业分布状况的分析发现,在产业内贸易水平较高的产业中,中美贸易运行得较为顺畅,贸易摩擦大多发生在产业内贸易水平较低的产业中。导致这一结果的原因是在产业内贸易指数较低的产业中,由于其进行结构调整所产生的调整成本较大,减少了相关利益集团的利益所得,从而引发中美之间的贸易摩擦。提高产业内贸易水平,强化同一产业内产品结构的互补性,在一定程度上可以缓解中美贸易摩擦。

关键词:中美贸易摩擦,产业内贸易,调整成本

一、引言

中国加入世界贸易组织(WTO)以来,在中美双边贸易额不断增加的同时,贸易摩擦也在不断升级。贸易额迅猛增长与贸易摩擦不断加剧并存成为当前中美经贸关系中一个较为突出的特点,中美贸易摩擦不仅引起了国际社会的高度重视,国内学术界对此也极为关注。

从目前国内外对中美贸易摩擦的研究来看,学者们关于中美贸易摩擦形成原因的观点大体可归为两大类。一类是政治原因:陈向阳(2000)认为大选前各利益集团的角逐是导致中美贸易摩擦的直接原因;苗迎春(2004)指出美国对中国的战略遏制是导致双边贸易摩擦日益增多的主要原因之一;李淑俊等(2007)认为美国的官僚政治容易形成贸易保护主义,并导致中美两国之间的贸易摩擦;尹翔硕等(2008)则指出“边际保护”思想使美国贸易政策偏向于保护夕阳产业从而滋生和激化中美贸易摩擦。另一类是经济原因:美国贸易报告(2005)认为造成美中贸易摩擦的重要因素是中国政府为本国出口型企业制定的补贴性政策以及对外国企业的准入限制,同时人民币币值低估和中国工人恶劣的工作条件带来的低成本优势也是形成贸易摩擦的原因;雷达等(2004)指出中美之间贸易摩擦的根源在于两国经济结构调整过程的特征和潜在的互补关系;赵建(2004)则认为国际间产业结构不相匹配乃是引发贸易摩擦的深层原因;胡方等(2005)强调经济制度的缺陷有可能导致中美贸易摩擦;胡静寅(2006)则指出经济民族主义是中美贸易摩擦形成的根本原因。

现有这些对中美贸易摩擦形成原因的研究主要关注利益集团、官僚政治、边际保护、产业结构和制度差异以及经济民族主义等因素,还没有从双边产业内贸易这一角度对其进行分析。产业内贸易是当今国际贸易发展的新趋势,近年来,国内外学术界对产业内贸易进行了广泛的探讨,其中一个重要的问题就是产业内贸易与调整成本之间的关系问题。在对两者关系的研究中,学术界流行的一种观点认为,资源在产业内而不是跨产业流动时,贸易的发展会带来较低的要素调整成本,即Balassa(1966)提出的“平滑调整假说”。围绕“平滑调整假说”,大量文献进行了理论和实证检验。Brulhart和Elliott(2002)通过运用工人的失业率和工资的变化情况作为变量衡量了调整成本对欧盟经济一体化进程的影响,发现各国间产业内贸易水平的增加,减少了要素调整的摩擦成本,从而促进了经济的发展;Brulhart和Thorpe(2000)对爱尔兰以及Greenway、Hines和Milner(2002)对英国的分析等都通过不同国家具体行业的数据证实产业内贸易与劳动力要素调整成本之间的关系,并为“平滑调整假说”提供了有力的支持。然而,随着产业内贸易的不断发展和研究的深入,该假说不断受到挑战。Lovely和Nelson(1999)通过将边际产业内贸易指数植入一般均衡模型,将产业内贸易与产业内调整相联系,发现以前关于产业内贸易只会导致产业内调整的假设并不成立,产业内贸易通常会引发产业间调整,同时,增加的产业内贸易通常会导致相对要素价格的长期变化;Brulhart和Thorpe(2000)以及GuzinErlat和Haluk Erlat(2003)分别对马来西亚和土耳其的数据进行检验,结果也都与“平滑调整假说”相背离。

在以上文献的研究基础上,本文试图从产业内贸易的劳动力要素调整成本的角度对中美贸易摩擦进行分析。文章结构安排如下:第二部分测算中美各主要产业的产业内贸易指数;第三部分分析中美贸易摩擦的产业分布状况并揭示中美贸易摩擦与产业内贸易水平之间存在的关系;第四部分利用中美贸易数据对“平滑调整假说”进行验证,并以检验结果为基础对中美贸易摩擦与产业内贸易水平之间的联系进行理论阐释;最后一部分就如何加强中美贸易的产业内分工联系,提高产业内贸易水平,并最终缓解中美贸易摩擦提出一些对策。

二、中美产业内贸易的实态

产业内贸易是指一个国家既出口又进口同一个产业内产品的交易行为,它是在具有相同或相似生产要素禀赋的国家间进行的满足不同消费者偏好的一种贸易。与之相对应的是产业间贸易,它是在具有完全不同类型的生产要素秉赋的国家间进行的一种贸易。

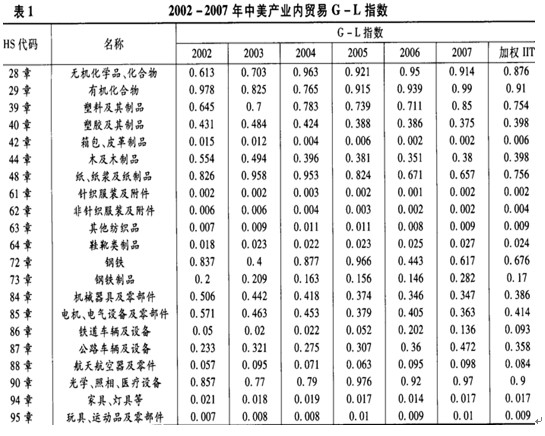

对产业内贸易进行研究的基础是如何对产业进行界定。从统计的角度来看,国际贸易中对产业分类通行的方法有两种,一种是国际贸易标准分类(简称SITC编码),另一种是国际协调商品名称和编码制度分类(HS编码)。目前在海关进出口数据的统计中,均依照HS编码进行商品和产业的分类,而学术界一般将SITC细分到3位数或HS细分到章的产品分组为一个产业。本文选择联合国商品和贸易网站(http://comtrade.un.org)提供的按海关HS编码分章统计的2002—2007年中美进出口数据为样本,考虑到农产品受到政府补贴和进出口政策的影响而容易产生歪曲,作者只计算2007年占中美双边贸易总额近3/4的21项工业原料或制成品的产业内贸易指数,以此来衡量中美双边产业内贸易水平(见表1)。

对产业内贸易水平的分析一般采用格鲁贝尔—劳埃德指数,即G——L指数,这是迄今为止最具权威的产业内贸易测量指标,其表达式为:IITi=[1——|Xi——Mi|/(Xi+Mi)]×100%,其中,Xi代表第i类产品的出口额,Mi表示第i类产品的进口额,IITi表示第i类产品的产业内贸易指数,反映产业或产品类贸易中发生重叠式贸易的比例。G——L指数的数值在0——1之间变化,当IITi接近0时,该国该产业的产业内贸易的程度较低,互补性贸易占据主导,进出口更接近于产业间贸易;当IITi接近1时,则该国该产业的产业内贸易的程度较高,竞争性贸易占据主导,进出口更接近产业内贸易。一般以0.5作为区分产业内贸易或产业间贸易的标准,IITi值在0.5以上认定该产业为产业内贸易,IITi值在0.5以下则认定该产业为产业间贸易。

根据表1提供的数据,可以把这些产业划分为三种类型:第一类包括箱包、皮革制品(42章),针织服装及附件(61章),非针织服装及附件(62章),其他纺织品(63章),鞋靴类制品(64章),钢铁制品(73章),铁道车辆及设备(86章),航天航空器及零件(88章),家具、灯具等(94章),玩具、运动品及零部件(95章)等产业,这一类产业的加权IIT以及单个年份的IIT大多数较小甚至趋近于零,并且从时间序列来看,这些产业的IIT还有进一步下降的趋势,可视为完全产业间贸易产业;第二类包括塑料及其制品(39章),塑胶及其制品(40章),木及木制品(44章),纸、纸浆及纸制品(48章),钢铁(72章),机械器具及零部件(84章),电机电气设备及零部件(85章),公路车辆及设备(87章)等产业,这一类产业的加权IIT以及单个年份的IIT大都介于0.2——0.8之间,产业内贸易指数有进一步向上提升的趋势,有的产业甚至接近产业内贸易,可视为准产业内贸易产业;第三类包括无机化学品、化合物(28章),有机化合物(29章),光学、照相、医疗设备(90章)等产业,这一类产业无论加权IIT还是单个年份的IIT都接近产业内贸易,而且IIT也有进一步加强的趋势,可视为完全产业内贸易产业。

从上面对三大类产业的贸易指数的分析中可以看出,中美之间的贸易主要是以互补性的产业间贸易为主,竞争性的产业内贸易还比较少,尽管第二类产业中大都具有向产业内贸易发展的趋势。中美之间这种产业内贸易实态的形成一方面是由于美国出于产业结构调整的需要逐渐把一些劳动密集型(大多分布在第一类产业中)的“夕阳产业”转移到中国,使得这些产业的IIT正逐渐下降;另一方面是由于中国积极向产业链高端靠拢,中美之间一些技术和资本密集型产业(大多分布在第二、三类产业中)的IIT也在不断提升当中。

三、中美贸易摩擦的产业分布

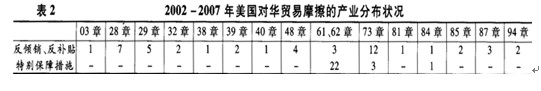

中美贸易摩擦一般表现为反倾销、反补贴、特别保障措施以及特别337调查,由于特别337调查与产业内贸易联系不强,故本文只分析前三种贸易摩擦的产业分布情况。依据贸易救济网(http://www.cacs.gov.cn)提供的信息,本文对2002—2007年间美国对华发起的这三种贸易摩擦案例的产业分布进行了统计。

中国入世后,美国对中国发起的贸易摩擦涉及产品类别多达73类,其中有69类产品包含于表1所统计的产业之中(由于第61、62章在HS编码中都属于纺织服装大类,为了便于分析本文在统计中将其归类同一产业),占总立案数量的94.5%。从表2的数据中我们可以看出,美国对华贸易摩擦的具体行业分布排序为:纺织服装类产品;钢铁制品;无机化学品、化合物;有机化合物;纸、纸浆及纸制品;公路车辆及设备;塑料及其制品;电机、电气设备及零部件;玩具、运动品及零部件;染料;冷冻或罐装暖水虾、石蜡蜡烛以及镁合金及纯镁等。

综合表1和表2,可以发现中美贸易摩擦的2/3以上发生在纺织服装(61、62章)、钢铁制品(73章)等第一类产业内贸易指数较低的产业中;而在以产业内贸易指数较高的化学化工(28、29章)、塑料制品(39章)、纸制品(48章)、公路车辆及设备(87章)、机械和机电产品(84、85章)等为主体的第二、三类产业中,贸易摩擦发生的次数则相对较少,不到总数的1/3。由此我们可以看出产业内贸易发展程度对各产业贸易摩擦的发生数量具有负向影响,在产业内贸易水平较高的产业中,中美贸易运行得较为顺畅,中美贸易摩擦大多发生在产业内贸易水平较低的产业中,特别是劳动密集型的纺织服装产业,中美产业内贸易指数与各产业贸易摩擦发生的数量总体上具有反向特征。至于产业内贸易与贸易摩擦之间为什么会形成这种关系,这便是下文将要讨论的问题。

(来源:经济评论 2009年第4期)

责任编辑:文雯