| |

|

中美贸易失衡的经济理论分析

——以马克思的经济理论为基础(下)

|

三、马克思的虚拟资本理论

在马克思的《资本论》中没有虚拟经济的提法,只有虚拟资本的提法。但我们认为,虚拟资本膨胀的结果形成了与实体经济日益脱离、且相对独立的虚拟经济。因此,我们应该研究马克思的虚拟资本理论。

虚拟资本是与由生产资本和商品资本构成的现实资本不同的一种资本形态。它们是货币资本,是一种“以钱生钱”的生息资本。虚拟资本包括各种有价证券:汇票、国债券、国库券、股票、不动产的抵押单等。它们已经成为商品,但这种商品的价格有不同于生产资本和商品资本的独特的运动和决定方法。马克思说,虚拟资本中的有价证券的“市场价值部分地有投机的性质,因为它不是由现实的收入决定的,而是由预期得到的、预先计算的收入决定的。”“所有这些证券实际上都只是代表已积累的对于未来生产的索取权或权利证书,它们的货币价值或资本价值,或者像国债那样不代表任何资本,或者完全不决定于它们所代表的现实资本的价值。”它们的资本价值“纯粹是幻想的”。

虚拟经济虽然是在虚拟资本膨胀的基础上发展起来的,但从根本上说虚拟经济是为满足实体经济的需要而发展起来的。而随着各国经济的发展,尤其是随着经济全球化的发展和深入,发达国家,尤其是美国,虚拟经济已经在规模上大大超过了实体经济,在运行轨道上也出现了逐渐脱离实体经济的趋势,呈现出相对的对立性,甚至在一定程度上支配着实体经济。根据成思危(2003)提供的资料,1997年底全世界虚拟经济总量为140万亿美元,仅仅3年之后,到2000年底达到了160万亿美元,大体相当于全世界GDP总和的5倍。全世界虚拟资本每天流动量是2万亿美元左右,大约为世界日平均贸易额的50倍。根据国际清算银行披露的数据,2007年,全球外汇资金和金融衍生品全年交易量合计达到3259万亿美元,相当于2006年全球GDP总和的67倍。这也就是说,10年的时间世界虚拟经济总量增加了22.5倍,相对于GDP的总量增长了62倍。

从世界范围来看,美国是当今虚拟经济最发达的国家。王爱俭(2004)主编的《虚拟经济与实体经济关系研究》提供的资料显示,在美国的GDP中,目前物质生产(实体经济)所占的比重已不到30%,虚拟经济的比重已超过70%。从个人来说,当代美国人的财富中有82%以上是金融资产,这还不包括房地产。

因此,人们持有的财富越来越与物质资料的生产相脱离。

我们认为,虚拟经济超过实体经济是经济发展的必然。因此,问题不在于虚拟经济的规模超过实体经济的规模,而在于由虚拟经济所产生的“财富效应”的幻觉在美国产生了两个错误的结果:第一,美国民众不是从从事实体经济活动中获得财富,而是热衷于从虚拟经济活动中获得财富;不是崇尚储蓄,而是养成寅吃卯粮,“过度消费”、“超前消费”的习惯。这可从2000—2006年美国金融资产构成情况的两个数字看出。一是2000年银行业的金融资产占金融资产总额的25.7%,2002年增加到26.6%,但此后年份这一比例连续下降,到2006年所占比重降为22.7%。但另一方面,证券业所占的比重却从2000年的21.2%上升到2006年的22.4%(见表1)。二是,2006年银行业所占的金融资产比2000年增加了37.4%,而证券业所占的金融资产却增加了76.6%。

第二,美国的虚拟经济所创造的“财富效应”也在一定程度上使美国政府产生幻觉,从而陷入负债累累的“透支经济”中,即实行财政赤字政策。美国政府财政赤字在2004财政年度创下4130亿美元的历史最高纪录。此后逐年有所下降,2007财政年度为1628亿美元。2009财政年度美国的财政赤字达到创纪录的1.6万亿美元。这是2008财政年度赤字4550亿美元的3.5倍。它相当于美国GDP的11.2%,是1945年以来占比最高的。对2010—2019财政年度联邦财政赤字,美国白宫行政管和预算局预计将累计达到9万亿美元;美国国会预算办公室预计累计是7万亿美元。

按照国民账户体系,储蓄与投资的差额等于经常项目差额(S——I=CAB)。既然美国的私人储蓄和政府储蓄都为负,那么,美国经常项目逆差也就不足为奇了。

四、马克思的两大部类理论

在《资本论》中,马克思研究了社会资本再生产(简单再生产和扩大再生产)问题。马克思对社会再生产分别从价值形态和实物形态进行了研究。从价值形态说,社会总产品分为不变资本(C)、可变资本(V)和剩余价值(m)三个部分。从实物形态说,社会总产品划分为两大部类:生产生产资料的第1部类和生产消费资料的第Ⅱ部类。通过两大部类之间的商品交换,即I(V+m)=Ⅱ(C)实现社会经济的均衡发展,并使两大部类的价值得以实现,社会再生产也才得以继续。

马克思的两大部类理论实际上也就是一国经济发展的产业结构问题。“从严格意义上说,马克思将社会产品的物质构成划分为生产资料和消费资料,并非纯粹理论上的假设,而是事实的表述。尽管社会产品千差万别,但每一种产品不是作为生产资料使用,就是作为消费资料使用。虽然有些产品既可用作生产资料,又可用作消费资料,可是在再生产过程中,总会扮演特定角色,或者是生产资料,或者是消费资料,所以某些产品既可供个人消费,又可用作生产资料的现实,丝毫也不会影响这种分类的正确性。”

与马克思所处的时代不同的是,由于经济的发展,当代各个国家的产业结构一般划分为第一产业、第二产业和第三产业。当代经济发展的一大趋势是第三产业的发展超过第一、二产业的发展。这一趋势也必然影响到一国经济的对外失衡。美国第一产业在GDP中的比重为1.5—1.9%之间,第二产业的产值占GDP的比重为22——23%,第三产业占GDP的比重则高达75%以上。美国经济的“白领化”使美国不仅消费资料依赖进口,而且生产资料也大量地依赖进口,,由此可以看出,美国的贸易逆差也就在所难免。与美国相反的是,虽然中国改革开放以来产业结构发生了重大的变化,1990年到2005年中国工业化进程在加速推进,农林牧渔业人数从53%下降到44%,产值比例由27%下降到15%,但“农业是国民经济的基础”这一根本方针没有变,“民以食为天”的观念也没有变。服务业虽然有所提高,就业人数从16%上升到24%,但服务业产值在GDP中所占比例变化不大,维持在32%左右。而以工业为主的第二产业就业人数虽然维持在18%左右,但产值却由41%上升到52%。中国把握住了制造业的竞争优势,“中国制造”不仅成为一些国家人民日常生活须臾不可离开的东西,而且改变了发达国家和发展中国家的生活方式。这也正是中国形成对美国和其他发达国家贸易顺差的根本原因。

五、马克思的汇率理论

由于国与国之间的商品交换涉及到两种或两种以上的货币,因此,国与国之间的商品交换要能够顺利进行,首先要有两种或两种以上货币之间的交换,或者说,货币之间的交换是国与国之间商品交换的基础。货币之间的交换就涉及货币的兑换比例,即汇率问题。正因为这样,马克思不仅把汇率看成是“生产的国际关系”的一个内容,而且认为汇率是一种更复杂的经济关系。马克思也研究了名义汇率和真实汇率,认为,一国货币(不管是金属货币还是纸币)如果相对于外国货币贬值,这只是纯粹名义上的变化,因为,这时的贬值所引起的只是两种货币相互交换比例的变化。只有当货币的实际价值降到名义价值以下引起汇率的变化时才是真实的贬值。

马克思的汇率理论表明,汇率问题纯粹是个经济问题,是经济的国际分工导致商品在国与国之间运动(进口与出口),进而产生必须用货币结清对外支付差额时发生的一个问题。在研究汇率问题时应区分名义汇率和真实汇率。

但是,在今天中美贸易关系中,美国一些人出于政治的需要,总是将人民币对美元的汇率问题说成是政治问题,将经济问题政治化,甚至把“汇率操纵国”的帽子强加在中国头上,力图用压人民币升值的办法解决美国的贸易逆差。而且,他们并不去区分影响一国贸易收支的究竟是名义汇率还是真实汇率。这些显然都是违背汇率经济学的基本原理的。

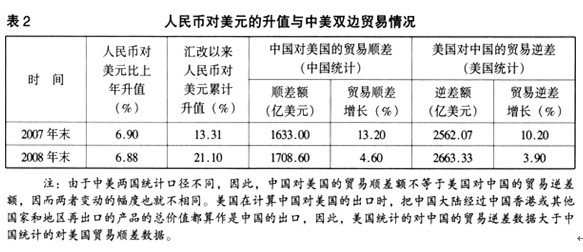

第一,2005年7月21日人民币升值以来,中国的贸易顺差与美国的贸易逆差并没有因人民币升值而下降(见表2)。这就说明,中国的贸易顺差(美国的贸易逆差)与人民币的升值(美元的贬值)并没有必然的因果关系,或者说两者不是高度相关的。这是因为,(1)多数中国占优势的低端产品,在美国早就不生产了。因此,美国即使不从中国进口这些产品,也要从其他国家进口。(2)中国出口到美国的商品约半数是办公用品、服装鞋类、玩具和其他塑料制品,但它们只占美国产出的4%。(3)对美国而言,即便人民币升值15%或20%,中国仍然是某些商品成本最低的生产者。美国最终或许只能为这些商品支付更高的价格,导致其通胀加剧,甚至造成贸易逆差不降反升。

第二,按照汇率经济学的原理,衡量一国商品在国际市场竞争力大小的不是名义汇率而是真实汇率,即扣除了通货膨胀因素的名义汇率;判断一国货币是升值还是贬值的依据不是双边汇率而是多边汇率,即名义有效汇率和真实有效汇率。根据国际清算银行(BIS)提供的资料,以2000年为基期,名义有效汇率指数为100.2008年全年,人民币名义有效汇率升值12.88%;人民币真实有效汇率升值12.66%。而2008年中国的出口总额为14285亿美元,同比增长17.2%;进口11331亿美元,同比增长18.5%;贸易顺差达到2955亿美元,比上年增加328亿美元。这就是说,人民币的名义有效汇率和真实有效汇率都升值,虽然使中国的进口的增长幅度大于出口的增长幅度,但中国的出口和贸易顺差并未因人民币的升值而根本改变,反而仍然以较大幅度增长。

那么,中国的贸易顺差的决定因素是什么呢?我们认为,中国的贸易顺差从根本上说来自于中国出口商品结构的变化,来自从初级产品向工业制成品出口转变,也来自工业制成品出口结构进一步优化。我们的研究表明:马克思的经济理论完全适用于今天的中美贸易关系的分析。

(来源:《财经科学》 2009年第10期)

责任编辑:文雯