中美“宽松”货币政策、通胀预期与货币规则的探讨(上)

摘 要:2008年10月以来,中美两国均采取了不同程度的“宽松”货币政策来应对源于美国金融危机的全球经济衰退。本文的研究显示,2008年,中美两国货币供应量M1和M2增长率是相似的;2008年底到2009年8月,中国的M1和M2增长率分别为20.6%和21.4%,而美国的M1和M2增长率仅为3.36%和2.14%,中国的通胀预期是市场对“超级宽松”货币政策的合理反应。在过去的一年间,中国货币当局对美国金融危机的反应比美国的政策干预更为积极。而货币供应量的高增长孕育着价格上涨的风险,货币政策应当从被动协调美国的相机抉择转向遵循货币数量规则,抑制通胀预期,以实现宏观经济的稳定增长。

关键词:中美货币政策比较,定量宽松货币政策,通胀预期,货币规则

2008年9月16日,美国投资银行雷曼兄弟公司倒闭使2007年3月以来的次贷危机立即转变为一场席卷全球的经济危机。

在如何应对本次全球经济危机中,不同于以往的各国货币和经济政策协调,美国和中国的政策取向以及政策的互相影响均超出了各自的政策范围,并且对全球货币和经济政策具有明显的溢出效应,这在一定程度上主导了解决全球经济危机的基本思路和政策取向。2008年10月以来,主要国家的中央银行采取了史无前例的“宽松”货币政策,为金融市场注入流动性,以避免全球经济大衰退。工业发达国家提出的“定量宽松”货币政策(quantitative easing monetary policy),是指当短期利率接近或趋于零时,中央银行通过向经济体系大量注入超过零利率所需资金,以刺激经济①。2009年3月18日,美联储宣布购买3000亿美元的长期国债和1.25万亿美元的抵押贷款证券,使货币政策的重心向“定量宽松”政策倾斜。这一政策的提出与执行,引发了一场世界范围的大讨论,定量宽松货币政策或适度宽松货币政策是否有通货膨胀的政策倾向呢?

一、中美“定量宽松”货币政策的差异

两国货币政策的对外影响力,固然是以各自的货币政策为基础的,但从长期来看,经济总量对国家货币政策的溢出效应则是决定性的。目前初步的研究结论是,通过利率传导机制,2008年9月之前中国对美国的货币政策进行协调,而从利率和货币供应量受变量影响的调整幅度来看,中国货币政策仍然是对国内产出以及价格水平进行协调②。以往的研究结论是就2008年之前中美两国货币政策协调关系而言,有关2009年出现的“定量宽松”货币政策对中国货币政策的影响尚需要深入分析。

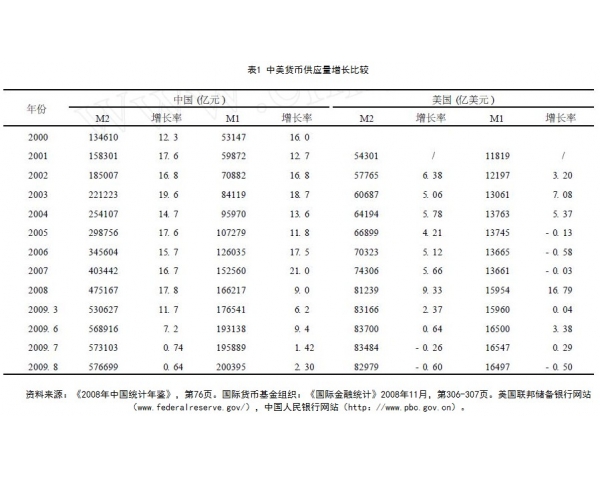

1.中美货币供应量增长率广义货币供应量M2是用来测定货币供应从紧或宽松的最主要指标。M2/GDP比率是衡量一个经济体金融深化的指标,比值越高,说明该经济体的货币化程度越高。但是,过高的M2/GDP比率暗含着金融市场充裕的流动性和通货膨胀风险。2000年以来,中国的M2/GDP比值不断攀升,显示货币供应量增长率过快③。中美两国M2的含义有所区别,将中美两国的M2/GDP比值作简单的比较并不能完全揭示两国的差异,只能是一种大致的估计。怎样才能相对准确地反映两国货币供应量M2的增长趋势呢?如果采用中美两国货币供应量M2增长率,或许更能反映两国货币供应量的宽松或紧缩程度和倾向。表1是2000——2009年8月中美货币供应量M2的余额及其增长率。

(1)2001——2008年期间,中国M2从15.83万亿元增加到47.50万亿元,增长率为2倍;美国M2从5.43万亿美元增加到8.12万亿美元,增长了49.61%。美国货币供应量M1和M2增加主要集中在2008年第4季度,是“定量宽松”货币政策的实际体现,使得2008年的M1和M2分别增长了16.79%和9.33%。(2)2009年,中美货币供应量增长率出现了很大的差别。2009年6月末,中国的M2比3月末增长了7.2%,M1增长了9.4%;同期,美国的M2和M1分别增长了0.64%和3.38%。2009年7月和8月,中国的M2月度环比分别增长了0.74%和0.64%,而美国的M2却下降了0.26%和0.60%。2009年上半年,公共舆论和经济学界广泛关注和讨论的是美国定量宽松货币政策是否真正在“开闸放水”,多数人认为美联储开动印钞机为金融市场注入美元流动性。然而,上述对中美两国货币供应量增长率的比较结果所得到的一幅图景是:2009年中国货币供应量的“开闸放水”远比美国要大,而2008年的两国货币供应增长率是大体相似的。

由此看来,美国的“量化宽松”货币政策是以美联储购入长期国债方式来增加金融市场的流动性,并不是通过印刷和发行大量货币来提供贷款,其政策导向并不一定是以通货膨胀方式来加速货币贬值。

此外,美国基础货币M1和广义货币供应量M2走势却出现了一定程度的背离,即M1增长率为16.79%,而M2增长率仅为9.33%。M1和M2背离的原因在于美国银行及其他金融机构放款意愿的下跌和“货币乘数”的急剧下降④。因此,在对中美宽松货币政策的效应进行分析时,还要考察不同的货币乘数及其影响经济增长所需要的实际货币供应量。

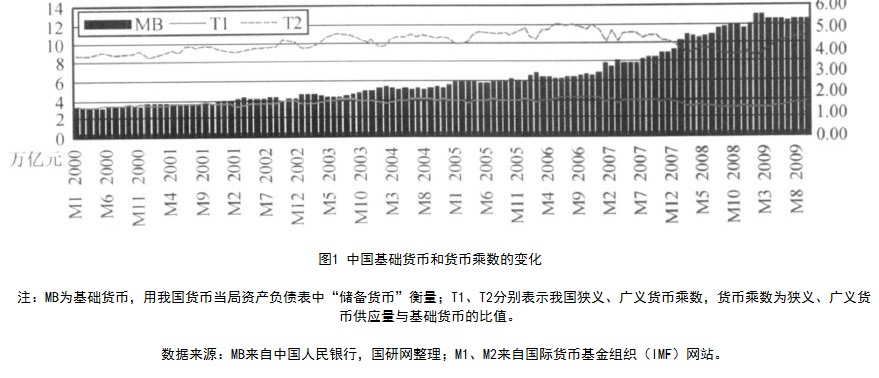

2.基础货币与乘数的变化我们知道,货币供应量是基础货币与货币乘数的乘积。当货币乘数趋于稳定时,M2的快速增长就会反映在基础货币的快速增长上。中美两国货币乘数的差异很大。图1是中国基础货币与货币乘数的变化,中国的广义货币M2乘数在2003——2006年间是比较平稳的,2007年后出现大幅下降,基本回到了2000年初期水平。2001——2008年的经济周期中,M2的年增长率还是比较稳定的,大致在15%——18%之间,基础货币量持续增加,以适应产出的高速增长。

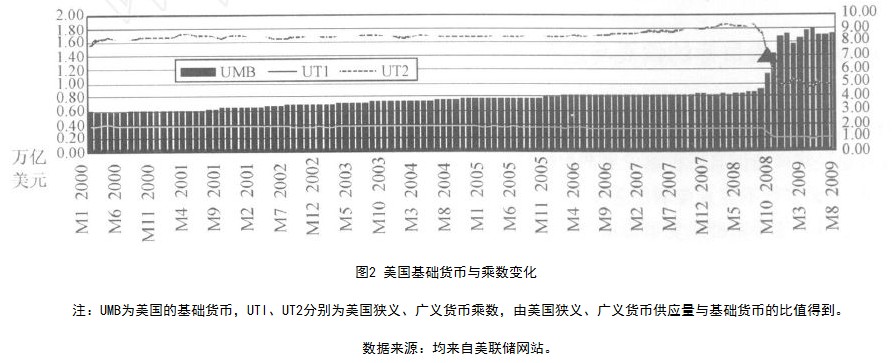

图2是2000年1月到2009年9月美国基础货币与货币乘数的变化趋势。其特点如下:一是美国基础货币供应量增长率是非常稳定的,表1已经对美国M2的数量和增长率作了分析。二是美国的狭义和广义货币乘数十分平稳,两组数据均未经季节调整。三是2007年3月的次贷危机以来出现了货币乘数的下降和基础货币供应量的大幅增加。这正是美联储应对金融危机的“定量宽松”货币政策的原因之一。

图1和图2的对比显示了中国的基础货币及乘数更大,更具波动性。在货币乘数稳定的情况下,基础货币决定了货币供应量的大小。我们必须强调两个要点:第一,判断美国货币政策的实际效果时,应当看到美国的货币乘数比较稳定,美联储通过调节基础货币,就能比较准确地调整货币供应量。第二,中国的广义货币供应量(M2)乘数具有明显的季节波动,广义货币乘数只是美国的50%左右。货币乘数的经常性波动使得中央银行无法准确预测经济运行所需要的货币量。在此情况下,中国人民银行的货币供应量目标值与实际值就会出现很大偏差。如果货币供应量目标值远高于实际值,就会产生通货膨胀。

3.“宽松”货币政策的不同含义自2008年10月以来,伴随着美国“定量宽松”货币政策的出台,中国货币当局将从紧的货币政策调整为“适度宽松”货币政策,但中美两国的“宽松”货币政策具有不同的含义。有些经济学家认为,美国的“定量宽松”货币政策是基础货币的定量宽松,而不是货币供应的定量宽松。

与美国相比,中国适度宽松的货币政策指的是货币供应量的适度宽松,2009年1——6月,M2增长率达到了28.5%,大大超过了17%的目标值。因此可以将当前的货币政策定义为“超级宽松”政策(为何作此修改,是因为这里第一次出现“超级宽松”一词。——笔者注)。

2008年12月,中央经济工作会议确定的经济目标是:2009年,GDP增长率预测值为8%,物价上涨预计为4%,M2增长率预定为17%,贷款增量为5万亿元以上。M2增长率高于经济增长率和物价上涨率之和5个百分点,5个百分点要比通常的2——3个百分点多一倍,大致可以认为这是适度宽松的货币政策。此外,对比2002——2007年的M2平均增长率为16.7%,那么17%的M2增长率就是适度宽松了⑤。既然货币供应量已经大大超出了目标值,就有必要对目前M2增长率达到28.5%的超级宽松货币政策进行调整。

经验事实的解释总是越来越清楚的,超级宽松的货币供应量意味着价格水平将会上涨。一般而言,货币数量的增长应等于想要的生产增长和价格增长之和。对经济活动的刺激只在短期是可能的,但它将以通货膨胀率的不断上升为代价。此外,根据最新的研究成果,货币流通速度(velocity)及其与通货膨胀的关系是由货币增长率决定的。在静止状态下,货币供应高增长率的国家将出现更高的通货膨胀水平和更高的名义利率。更重要的研究结论是,货币增长率波动的国家将有更大的通货膨胀波动和更快的货币流通速度⑥。

二、货币政策数量目标的偏离与通胀倾向

长期以来,宏观经济理论有一种共识:中央银行的行为不仅对总经济产出而且对价格发展产生持续性的影响。但是,中央银行不能直接确定通胀率,它只能通过货币政策工具如货币基础或货币市场利率来施加间接的影响。

通胀是用消费物价指数作为测量指标。在年初或年中来判断当年和第二年的通货膨胀率是多少确实是很难的,因为影响价格变动的因素很多。实际可观察的指标是货币供应量,原因是货币供应量与价格水平或多或少存在着一种稳定的关系,也就自然成为对未来通货膨胀率判断的最主要依据了。

2009年1——6月,中国的M2增长率达到了28.5%,贷款量为7.37万亿元,增长率达到了34.3%。M2增长率与1993——1996年期间的2位数通货膨胀的M2增长率已经不相上下了。此外,我们对2001——2008年上半年GDP名义增长率、GDP实际增长率、M2增长率和CPI涨幅的预测值和实际数据的分析表明,从2001年以来的多数年份中,M2增长率比经济增长率与消费物价指数(CPI)上涨之和略高一些,这也就可以解释2007——2008年上半年出现的“轻微”通货膨胀现象⑦。如上所述,过去10年间的中国货币供应量经历了一个较高的增长率。如果以当年汇率的中间价计算,2001年的中国M2余额为19118亿美元,是美国M254301亿美元的35.21%;到2007年,中国的M2余额已经达到了53057亿美元,是美国M274306亿美元的71.40%。当然,这一期间的中国经济总量翻了一番,而美国仅增长了50%左右。2008年,中国的M1和M2增长率分别是9.0%和17.8%,大体上与美国相似。我们更关心的是2009年两国货币供应增长率,究竟两国宽松货币政策的程度如何?进一步考察2008年12月底至2009年8月期间的货币供应增长率,中国的M1增长率是20.6%,M2增长率为21.4%;同期美国的M1增长率是3.36%,M2增长率是2.14%。这组数据对比告诉的信息是,美国M1和M2增长率已经下降了,而中国则保持高速增长的态势。

美联储采用债务回购方式向金融市场注入流动性;中国人民银行以银行贷款方式来增加流动性,而实际金融市场并不缺少流动性。2009年第1季度以来,广义货币供应量M2增速呈持续上升态势,主要是由于同期贷款快速增长⑧。扩张的货币政策通过信贷渠道流入了市场,按照中国人民银行的基本表述:货币信贷快速增长,适度宽松货币政策得到有效传导。一方面,表现为固定资产投资的增长;另一方面,则反映为金融市场的宽裕流动性。这一政策刺激由于乘数效应而得到强化。2009年第1季度的信贷量达到了4.58万亿元,第2季度达到了2.79万亿元,上半年合计为7.37万亿元。2009年上半年,全社会固定资产投资完成9.1万亿元,同比增长33.5%。扣除价格因素后,实际增长38.3%,比上年同期加快20.6个百分点,比第1季度加快7.3个百分点⑨。

到2009年6月末,广义货币供应量M2余额为56.9亿元,同比增长28.5%,增速比上年同期高11.2个百分点,比第一季度末高3.0个百分点。狭义货币供应量M1余额为19.3万亿元,同比增长24.8%,增速比上年同期高10.6个百分点,比第一季度末高7.8个百分点。一个无可置疑的事实是,第2季度的货币政策比第1季度更加“宽松”。中国人民银行也承认:2009年上半年,M2和M1增速持续上升,总体呈扩张态势,分别为1996年5月份和1995年5月份以来最高水平⑩。货币数量的巨大增长肯定会产生通货膨胀预期,即当货币数量的增加快于产出水平的增长,两个增长率之差就是通胀率。

货币供应量及其增长率是由中央银行控制的,通胀就是一个纯粹的货币现象。“超级宽松”货币政策昭示了一个无可置疑的市场信号:中央银行正在制造一个通胀前景的宏观经济运行特征。但是,如果投入要素价格出现上涨,就形成了不断的供给冲击。而长期的生产增长不可能偏离总需求,只要预期已经调整,扩张性货币政策的唯一结果只能是通胀的上升。

通货膨胀犹如牙膏:一旦它从牙膏管里出来了,就很难再把它塞回去。通过扩张性的货币政策来短期刺激经济景气,是有通胀风险的。扩张性货币政策导致实际货币需求下降,所需求的现金持有数就会下降。因而,货币供给和货币需求同时出现不均衡,它只能通过一段时间内价格水平比货币数量更快的上涨来取得平衡。所以,通货膨胀预期是否理性要取决于预期到的货币政策与价格变动之间的关系,而价格要经过很长的时滞才会调整,货币政策调整的时间性风险就在此。

毫无疑问,从2009年上半年中国货币体系内所积累起来的货币供应量已经超出了实际经济的需求来看,潜在的通货膨胀必然转变为现实的通货膨胀,问题只是时间的转折点而已。因此,中央银行应当将货币政策的“通胀倾向”转变为“稳定倾向”(stabilizationbias),也就需要真正实施货币政策的数量目标,来减少宏观经济运行的过度波动。今天,这就意味着货币政策必须以渐进的方式来调整货币供应增长率,在兼顾短期产出目标的前提下,尽可能减少货币政策变化对经济的冲击。

(来源:《世界经济研究》 2010年第2期)

责任编辑:文雯