全球经济失衡加剧的政策成因

——基于中美内外部经济失衡的视角(中)

三、全球经济失衡加剧的“政策引致假说”

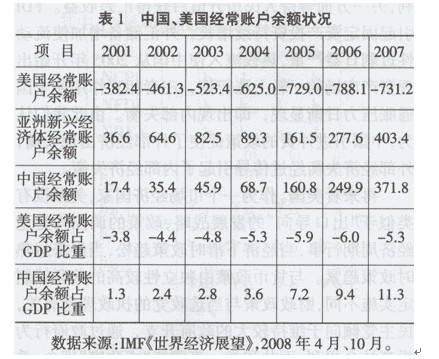

鉴于石油国家的经常账户盈余增加是源于石油价格的上涨,国际油价波动性很大,中国的经常账户盈余占亚洲新兴经济体总盈余的比重最大,增长速度最快(表1)。近年来随着中国经济实力的明显提高,国际社会纷纷把注意力集中于全球最大的发展中国家和最大的发达国家之间的外部经济失衡,这种盈余和赤字的状态在当前全球经济中具有很强的代表性,无论哪方的调整都将对全球经济产生重要影响。因此,本文将着重分析中国和美国在本轮全球经济失衡中所扮演的角色。

当把分析范围缩小至中美两国时,全球经济失衡即体现为两国外部经济出现了失衡。然而,在开放经济条件下,一国外部经济失衡往往对应着其内部经济失衡,因此全球经济失衡问题即转化为中美两国内、外部经济失衡问题。毋庸置疑,本轮失衡是由多种因素导致的,本文仅想探讨中美两国的政策是否也是本轮失衡产生的原因。需说明的是,按开放经济条件下内外部经济失衡的经典分析框架——斯旺模型,下文中的外部失衡是指经常项目大额顺差或逆差,内部失衡是指通货膨胀或失业衰退。

中国于2001年“两会”期间通过国民经济发展的“十五”纲要,国务院决定加快推进行政审批制度改革,国家计委先后取消五大类投资项目审批,在利用外资方面,将部分项目审批权限下放到省、自治区、直辖市和计划单列市,由地方自行审批,这些举措均为大力引进外资创造了客观环境。同年12月11日中国正式加入WTO,改革开放进程迈入新的阶段。伴随着引资政策的倾斜和入世成功的大背景,中国自2001年开始了新一轮的引资热潮,该年实际利用外商直接投资(FDI)比上年增长15.1%,①是亚洲金融危机之后的历史最高水平。2002年实际利用外资FDI达527.43亿美元,结束了持续6年之久的500亿美元以下阶段,并首次超过美国,跃居世界首位,之后更是逐年大幅增加,到2007年该数额增加到835.2亿美元。

在出口导向型增长模式的指引下,流入中国的FDI大都进入到加工贸易行业,出口导向型经济意味着外贸部门积累大量顺差,进而出现经常项目顺差,即外部失衡。大量的经常项目顺差引起外汇储备猛增,国内流动性过剩问题日渐突出,并使人民币升值压力越来越大。在中国实际上的固定汇率制度背景下,国际游资开始流入,一方面进入资产市场投机获利,另一方面等待人民币升值后获得汇差收益。FDI引起固定资产投资持续增长,外汇储备增加使流动性过剩日益严重,热钱流入使中国从2005年开始出现资产市场的一轮上涨行情,三者相互作用使中国通胀压力日渐显现,即出现内部失衡。由此我们认为,中国引进外资的政策促使了外部经济出现失衡,外部经济失衡经过传导引起了内部经济失衡。

再来看美国。作为一个市场经济国家,美国没有类似于“出口导向”的发展战略,政策的调控均是逆经济周期行事,当经济下滑时政策趋松,当经济过热时政策趋紧。与货币政策由独立性较高的美联储制定实施不同,财政政策与当选政党的执政理念有关,民主党倾向于维持较大的政府开支,通过政府行为提高社会福利,而共和党一直坚持“小政府”理念,希望减少税收、控制政府支出。

美国2000年新经济泡沫破灭,失业率大幅上升,经济面临衰退威胁。美联储于当年12月下调联邦基金利率11个基点,次年1月又将该利率下调42个基点到5.98%,②到年末该利率下降至1.82%,此后两年继续下降,于2003年12月达1958年来的最低点0.98%,伴随着经济回暖,该利率从2004年6月开始逐渐回调。当然,2001年美国遭遇9•11事件也对其经济产生重要影响,美联储大幅下调利率也有此方面的考虑。同样是应对两个重创美国经济的事件,为扩大需求、增加就业并刺激经济增长,2001年上任的布什总统大力推行减税方案,美国国会2001年5月26日通过了布什政府提出的10年减税1.35万亿美元的计划,2003年5月23日又通过了3500亿美元的减税方案,这两个方案的减税幅度分别位居美国历史上的第一和第三(王晓雷,2008)。如果说美国的货币政策调控体现出明显的反经济周期性,布什政府的财政政策则一方面是应对失业率上升、经济下滑,另一方面是履行其竞选承诺,并践行共和党一贯的执政理念。

那么,这些与美国内外部经济失衡及全球经济失衡有什么关系呢?美国经常账户赤字自1992年开始出现,1997年之后明显扩大,2000年占到GDP的4%,2001年出现回落。若赤字由此开始减少即不必引起担忧,然而,其在2001年小幅回落之后出现新一轮上升,赤字占GDP百分比连续突破国际公认的5%警戒线,并于2006年达到6%。③美国巨额的经常账户赤字对应着其他国家的经常账户盈余,全球经济失衡由此而来。反观美国内部经济,2001年出现了严重衰退,失业率也大幅上升,从内外部均衡的角度看,其内部失衡非常严重。为应对内部经济问题,美联储大幅下调利率,布什政府出台上述减税方案,在2004年经济逐步恢复之后,利率重拾回升,而减税方案继续执行。大幅减税使居民产生收入效应,进而消费增加,当这种消费体现为进口时就造成了经常账户的赤字。由此我们认为,美联储的利率政策作为一种反经济周期的调控手段,其在本轮失衡中的作用有限,而美国政府的减税政策则加剧了本轮失衡。美国为解决内部失衡问题引发了外部失衡的加剧,使全球经济失衡更加严重。

四、中美内外部经济失衡的经验分析

当然,“政策引致假说”只是基于经验数据和经济现象的一种推测,该假说是否成立还有赖于实证的检验,下文将从实证层面分析中美两国的经济政策与各自内外部失衡的关系。

(一)中国内外部经济失衡的SVAR分析

1.数据收集及平稳性检验、协整检验。由上文可知,中国的外部失衡是经常账户盈余过多,鉴于数据的可得性,这里选取经常账户中比重最大的贸易账户作为外部失衡指标,内部失衡指标为居民消费价格指数,政策指标为外商直接投资。同时,考虑到近年人民币名义汇率和实际汇率的背离使外商直接投资大量流入,一方面,贸易顺差大幅攀升,使外汇储备猛增,进而出现流动性过剩,物价上涨压力凸显;另一方面,不少“热钱”也以此名义进入然后流向资产市场,造成2007年前后资产价格的非理性上涨,因此人民币汇率作为本轮失衡的重要背景变量也纳入模型。这里以2001年1月至2008年5月的月度数据为分析样本,中国外商直接投资及贸易顺差的数据来自中经数据库,中国居民消费价格指数、人民币兑美元的汇率出自WIND数据库。由于人民币在2005年7月21之前是固定汇率,不能反映中国出口产品在国际上的竞争力,我们以人民币兑美元的实际汇率衡量其汇率水平,计算公式为:实际汇率=名义汇率×(美国消费价格指数/中国消费价格指数),其中两国居民消费价格指数均以2000年1月为基期进行调整,美国居民消费价格指数来自美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)。为消除趋势性因素和季节性因素的影响,我们采用指数平滑法对外商直接投资(FDI)、贸易顺差(TR)进行调整,然后对四个变量分别取对数,④以避免异方差性。

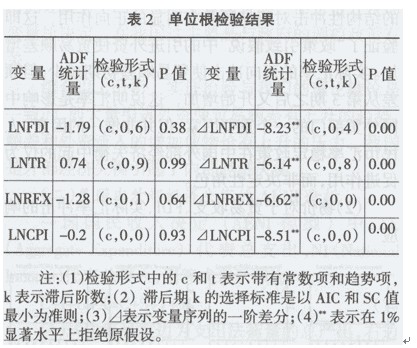

由于SVAR模型要求变量序列本身是平稳的或者序列之间存在协整关系,为了避免缪误回归问题,这里应用ADF(Augmented Dickey——Fuller)方法对各序列进行平稳性检验。检验结果显示,各变量本身为非平稳,但一阶差分之后为平稳(表2),可以进一步做协整分析

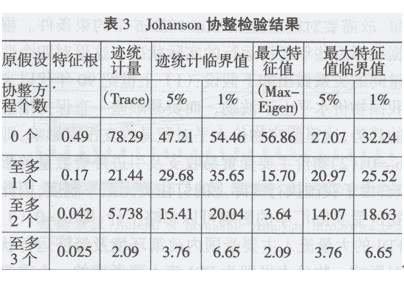

多变量的协整检验一般采用Johanson检验方法,该种检验是一种基于向量自回归模型(VAR)的方法。在进行协整检验以前,必须首先确定模型的结构。综合滞后检验(Lag Length Criteria)各种标准,结果显示最优滞后长度为4,进一步的AR根检验显示,所有单位根的模小于1并且位于单位圆内,因此滞后期为4的该VAR模型是稳定的。协整检验结果显示(表3),在5%和1%的显著水平上四个变量间各存在一个协整关系,因此可以进一步构建SVAR模型。

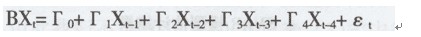

2.SVAR模型的建立及识别方法。SVAR(Structural Vector Auto——Regression)方法首先由Blanchard和Quah(1989)提出,该方法通过对VAR模型施加基于经济理论的限制性条件,从而识别出变量之间的结构性关系。SVAR不同于VAR之处在于,后者没有给出变量之间当期相关关系的确切形式,即在模型的右端不含内生变量,而这些当期相关关系隐藏在误差项的相关结构之中,是无解释的,SVAR则在模型中包含变量之间的当期关系。根据以上协整检验中VAR模型确定的滞后阶数,我们可以建立外商直接投资、贸易收支、物价和实际汇率的四元结构 VAR(4)模型(即SVAR(4)模型):

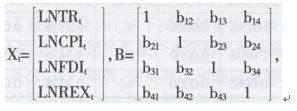

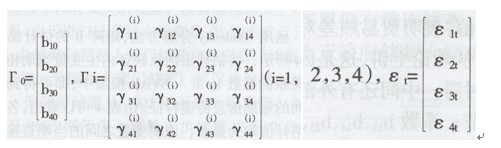

其中,变量和参数矩阵为:

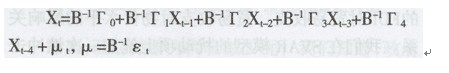

ε1t、ε2t、ε3t、ε4t分别是作用在贸易顺差、物价、外商直接投资和汇率上的结构式冲击,即结构式残差。εt是协方差为单位矩阵的白噪声向量,即εt——VWN(0,In)。如果B是可逆的,可将结构式方程转化为简化式方程:

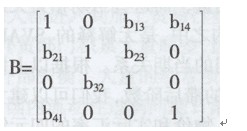

一般而言,简化式残差μt是结构式残差εt的线性组合,因此代表一种复合冲击。对于n元p阶SVAR模型,需要对结构式施加n(n——1)/2个限制条件才能识别结构冲击。本文的模型包含四个内生变量,故需要对模型施加n(n——1)/2=6个约束条件。根据我国近些年经济运行的实际状况,这里对四个变量间的关系做出如下假设:(1)上世纪90年代以来我国物价水平上下波动,而贸易顺差一直保持增加的趋势,这里假定物价水平对贸易收支没有影响,即b12=0;(2)物价主要受贸易收支及引进外资数量的影响,由于我国执行实际上的钉住美元汇率制度,因此物价受实际汇率的影响可以忽略不计,即b24=0;(3)FDI的大量流入主要受国内政策环境及经济运行状况影响,物价水平即为FDI流入要考虑的一个重要因素,而贸易顺差、实际汇率对FDI的流入基本没有影响,即b31=0,b34=0;(4)实际汇率主要受贸易收支的影响,物价水平和FDI对其影响较小,这里取b42=0,b43=0。综合起来,本文设定的B矩阵为:

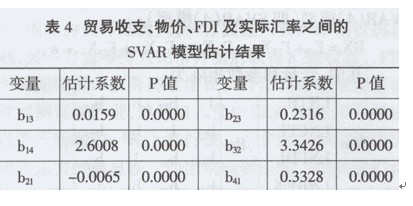

运用Cholesky分解方法,矩阵B的估计结果如表4所示,将估计出的反映各内生变量当期相互因果关系的系数bij带入SVAR模型中,即可得到它们之间的短期信息传递特征。由表4可以看出,各系数的估计值均为显著,说明变量之间的当期直接影响比较明显,其中,b21为负值,表明贸易顺差对物价水平的当期影响关系为负,从理论上讲,这是因为由顺差传导到物价需要一定时滞,中间还有外汇储备增加、基础货币投放的环节;系数b13、b14、b23、b32和b41表明,FDI和实际汇率对贸易顺差、FDI对物价水平、物价水平对FDI、物价水平对实际汇率具有正的当期影响关系。

3.脉冲响应函数。然而,当期影响关系并不意味着在未来期限内将一直持续,特别是本文重点讨论的FDI对贸易收支、贸易收支对物价水平的影响关系。我们在SVAR模型的扰动项上施加一次性冲击(One——time Shock),内生变量的未来值也将做出变化,此即结构化的脉冲响应函数。

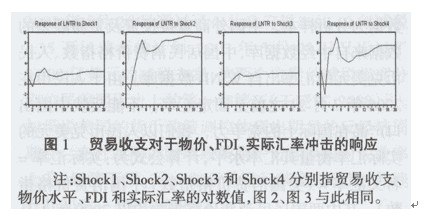

(1)贸易收支对于物价、FDI、实际汇率冲击的响应

如图1,对其他三个变量施加一个正的结构性冲击后,贸易收支基本都是先出现反向变化,然后向上回调,上升到一定高度时下降,然后再次上升到较平稳的状态。其中,物价水平的结构性冲击使贸易收支在前2期出现负向变化,之后转为正向。物价水平上升意味着同样金额的外币只能购买到较少量的本国产品,本国产品更贵使得竞争优势下降,贸易顺差随之下降,然而这只是短期现象,由于中国产品的生产成本很低,即使价格的短期上升也不会影响贸易的长期形势,上升的价格反而放大了顺差的数额,所以在图1中从第3期开始贸易顺差呈上升趋势。FDI的结构性冲击对贸易顺差有明显的正向作用,这即验证了“政策引致假说”中的引进外资使贸易顺差增加。实际汇率的正向冲击使贸易顺差初期减少,但顺差从第3期之后又开始增加,这说明汇率是影响中国外贸部门的一个重要因素,但并非惟一的因素。人民币汇率稳定政策在中国外部经济失衡中起的仅为促进作用,而非决定性角色。

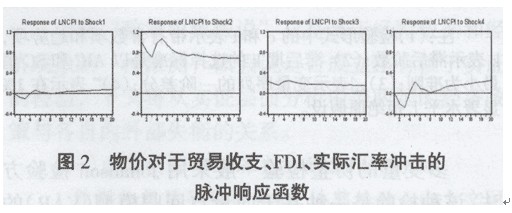

(2)物价对于贸易收支、FDI、实际汇率冲击的响应

在图2中,贸易收支的正向冲击对物价的短期影响为负,长期影响为正,这说明贸易顺差的增加的确使物价面临上升的压力,证明了“政策引致假说”关于中国外部失衡将引起内部失衡的判断。一般而言,FDI从进入到转化为出口商品需要一个过程,FDI对物价的影响应有一个时滞,但图中显示,FDI的一个结构性冲击对物价水平有显著的正向影响,而且基本上保持稳定,这说明流入境内的外资中有热钱的存在,也即在国内经济形势看好的情况下,一部分外资掺杂在FDI里进入中国,从而加剧了中国的流动性过剩。

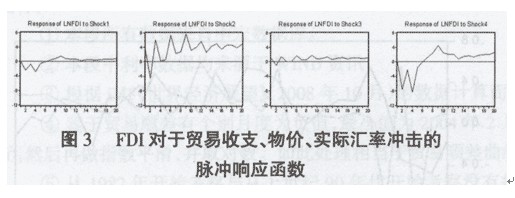

(3)FDI对于贸易收支、物价、实际汇率冲击的响应

由图3我们可以看出,对其他三个变量施加一个结构性冲击,FDI也会产生变动,但波动性很强。贸易顺差在短期使FDI流入减少,但长期中又使FDI流入增加,这可能与FDI投资收益留存中国做进一步投资有关。物价上涨在期初不利于FDI流入,在中期内FDI对物价变动呈现出较大的不确定性,长期内使FDI呈波动性增加。实际汇率的一个正向冲击在前6期对FDI有负的影响,之后转为正的影响。FDI的这种响应说明了其对于其他变量冲击没有确定性的变动方向,而我国实际情况是近些年来FDI流入一直在增加,这表明我国FDI的增加不是由此处模型中的其他三变量决定的,而是由外生的变量所决定,在我国这主要是与政府的调控政策有关。

综合以上分析,实证检验与我们的理论推论是一致的,即大量引进外资使贸易顺差有上升的趋势,顺差和外资流入的增加使物价有上升的压力,我国是外部经济失衡引起了内部经济失衡。

(来源:山西财经大学学报 2010年第1期)

责任编辑:文雯