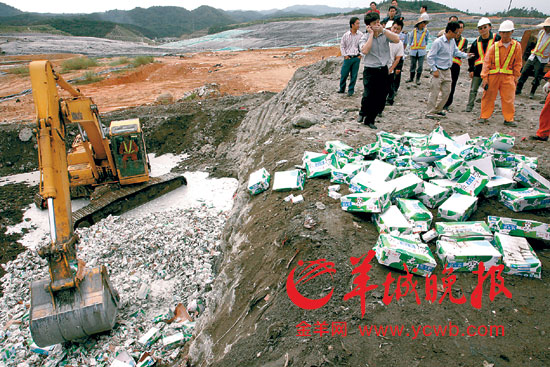

“三鹿事件”后,广州市兴丰垃圾处理场,有关部门填埋问题液态奶本报记者陈文笔摄(资料图片)

如何让老百姓吃得放心?

民盟广东省委会、十名省政协委员联名,分别提交建议要求加强食品安全

“毒豇豆”、“地沟油”、“蛆虫柑橘”、“问题奶粉”……近几年食品安全事件频发。网上流传这样的段子:“吃荤的怕激素,吃素的怕毒素,喝饮料怕色素,吃什么心里都没数……”每次食品安全事件发生后,均引发对食品行业的信任危机。

“民以食为天”,每年的全国两会和各地两会,食品安全问题都是人大代表和政协委员关注的焦点。今年广东两会,食品安全再次成为代表和委员们关注的热点问题。21日,广东省政协委员贝抗胜联合十名委员,提交了《进一步加强广东食品安全的建议》,而民盟广东省委会也提交了《关于加强广东食品安全管理的建议》。

对策

按目前法规,买了一袋发霉花生,一番交涉后超市仅赔偿两袋花生

全民索赔,才能真正震慑违法者

食品安全问题该如何解决?多年来人大代表和政协委员提出了很多建议和意见。有人建议改变目前“自上而下”的抽检机制,发动群众的力量监管违法行为;有人建议建立全民索赔制度和最低赔偿金制度,使企业违法成本升高,不敢再轻易违法。

设“全民索赔制度”巨额赔款增威慑力

如果买到劣质产品,你会采取哪种方式维权?在央视的一项调查中,40%的受访者选择了“自认倒霉”,排在首位。

为什么会这样?

“维权成本太高,当然没有积极性!”全国人大代表、广东台山市人民医院医生黄洁贞有过这样一个经历:她在超市买了一包红泥花生,回家后发现大半都发霉了,她拿到超市“讨说法”,一番交涉后,超市答应赔偿———赔两袋花生。

“两袋花生十块钱,我来回打车就花了12元。”黄洁贞翻出《消费者权益保护法》查看,发现超市的做法很合法。她感叹:“这样的话,哪个消费者还会想着去要求赔偿?”

黄洁贞建议修订《消费者权益保护法》,增加“最低赔偿金”条款,即无论消费者购买的商品金额是多少,只要经营者存在欺诈行为,消费者就可获得高额赔偿。发达国家就不乏范例,在美国夏威夷,最低赔偿金是1000美元。

为进一步增加威慑力,全国人大代表、深圳市南岭村社区居委会主任张育彪还提出了新的约束制度。他建议建立“全民索赔制度”:购买了伪劣食品的人,不管食品是否对身体造成影响,都有权利向违法企业索赔。他坦言:“在国外,企业如果遭遇全民索赔,往往赔付巨大,甚至破产,因此一般不敢违法。”

实行源头追溯机制全程登记监管追查

猪的养殖由农业部门管,屠宰由工商部门管,但若商贩在运输途中给猪喂了药,又该谁来管?针对目前的分段监管模式,全国人大代表、广州市律协秘书长陈舒曾提出建议,广东可学习香港管理食品安全的经验,实行源头追溯机制。

香港早就实行了食品来源地、采购地登记制度,无论肉猪还是肉鸡,都从源头开始严格审查。陈舒说,无论生产环节、流通环节还是消费环节,都要有人负责、有信息留下来,方便全程监管和追查。

近日召开的上海市两会,人大代表薛渊提出了类似建议。他说,目前的食品监管比较着重进入交易市场以后的监管,源头信息没有被完全利用。他建议像畜禽产品等,可能会发生重大食品安全隐患,可以通过科技手段,包括网络物联网和云计算等技术,从源头开始监管,让老百姓放心。

应“自下而上”监管建“食品投诉中心”

“食品安全管理涉及众多职能部门,链条太长了。”十届全国人大代表、佛山市政协副主席谭家驹,八年前就非常关注食品安全问题。他建议,应将食品多段监管压缩为一个部门监管,应该把“点状管理”变为“网状管理”。

前几日召开的陕西省两会上,有政协委员提出,食品监管自上而下的传统模式效果不佳,应该建立“自下而上”的食品安全监管机制,面对公众设立“一站式”、“110式”食品投诉中心,简化、畅顺投诉渠道,尽早对存在的食品安全问题进行干预、查处、整改,避免问题弄大,确保老百姓餐桌安全。

为消费者免费检测推广世博监管经验

在中国,单个消费者力量太薄弱,现在食品安全检测机构实行收费鉴定,价格颇为昂贵,一般消费者不愿去找麻烦。全国人大代表蒋海鹰提出,应该建设公益性质的检测机构,为消费者提供免费检测服务,“这样老百姓才会主动来送检”。

全国人大代表、国务院发展研究中心技术经济研究部部长吕薇则建议,为消除食品检测弱化的问题,可以尝试让一些民间组织承担检测任务,由政府部门对这些民间组织设立门槛,制定规则,建立信誉评价机制和淘汰机制。

上海市两会上,上海市政协委员孙立提出,要总结推广世博食品安全监管经验,如运用RFID电子标签技术,实现食品的安全信息全程溯源。

调查

《2010—2011消费者食品安全信心报告》显示:

近七成人对食品没有“安全感”

食品安全问题频频发生,已经冲击到人们的“安全感”。

2011年1月1日,《求是》主办的《小康》杂志和清华大学媒介调查实验室发布《2010—2011消费者食品安全信心报告》。该报告显示,近七成人对中国食品安全状况感到“没有安全感”。

每次食品安全事故发生,都造成了较严重的社会影响。温家宝总理去年介绍“三鹿奶粉事件”的代价时说:“我们普查了受到奶粉影响的儿童达到3000万,国家花了20亿。同时,给受到奶粉影响的儿童上了保险,为期20年。”温家宝表示,这个深刻教训是我们整个民族应该汲取的。

食品安全事件发生后,对一个行业也会造成致命打击。三聚氰胺“毒奶粉”事件后,中国奶粉业遭受巨大冲击。中国质量协会的调查显示,去年跨国品牌奶粉在中国的市场占有率已达53.3%,目前国际排名前20位的乳企已全部进入中国。

食品安全事件发生后,对民众也会造成一定心理创伤。“三鹿奶粉事件”之后,很长一段时间人们“谈奶色变”。虽然事后也有食品专家作出解释,但仍难让民众心安。

追问

食品安全事件为何频频发生?

企业无良心监管待改进

导致食品安全问题出现的原因很多,归纳起来不外乎两方面:一是某些生产经营者受利益驱使,丧失了最起码的道德良知和守法意识。二是相关监管仍有待完善。

●企业逐利不顾责任

食品要经过多个生产环节,如果某个环节的企业缺乏道德,不负责任,就可能产生安全隐患。去年初温家宝总理接受媒体采访时曾说,诚信和道德是现代社会应该解决的紧迫问题,企业家身上应该流淌着道德的血液。

目前,不法企业给社会带来的食品安全威胁不小。如“地沟油返回餐桌”,这种行为无疑是利益驱使,据悉,从餐厨垃圾中提炼1吨地沟油,成本仅300元左右。利益蒙蔽了某些企业的良心。长期摄入“地沟油”,会对人体造成明显伤害,而“地沟油”中的主要危害物之一黄曲霉素,更是一种致癌物质。

同样是去年初,有部门检测一次性餐盒发现,一次性白色塑料餐盒中存在着安全隐患,“合格率还不到一半”。中国每年消耗一次性餐盒150亿个,在这些不合格的餐盒中,有害物质均大幅超标。

●多头管理有待改进

对于食品安全问题,目前中国采用分段监管,涉及卫生、农林、粮食、质监、出入境检验检疫和工商等部门。农林、质监等部门负责生产领域,工商部门负责流通领域,卫生部门是综合协调部门,食品安全委员会则是食品安全工作的最高议事、协调和指导机构。不过由于在监管体系中,上级部门和地方政府部门并存,职能交叉和管理空缺等问题依然存在。

这种多头管理之下,一旦出现问题,容易推诿责任。全国人大代表、广东海洋大学食品科技学院食品与质量安全系主任雷晓凌说,美国也是多头管理,但他们分界清晰。例如肉品管理,从生产到销售,全归农业部管。在中国,生产归农业部门管,流通归工商部门管,产品由食监部门管……

之所以接连出现食品安全事件,与违法成本较低也有关。此外,目前这种自上而下的监管方式,不利于发动消费者的力量监督食品质量,容易把问题由小拖大。

反思

国内食品安全问题,不能出事后才引起重视

出口食品不是管得挺好吗?

食品安全事件频发,为何总在出事后才引起高度重视?人大代表和政协委员每年都关注。

●监管部门为何像“灭火队”?

全国人大代表、广州江丰实业股份有限公司董事长谭钜添多年来持续关注食品安全问题。他表示,有关部门像“灭火队”,奶粉出事了就检查奶粉,猪肉出事了就检查猪肉,虽然很辛苦,但食品安全事件还是不断发生,监管效果总不理想。

有政协委员问:为何“日常检测”往往一无所获,“紧急抽查”结果却“石破天惊”?相关部门所说的“快速检测敏感度不高”、“原本不在检测范围内”等回答,显然不能服众。

●出口食品为何就能管好?

食品安全问题真的很难解决?全国人大代表、广东省汕尾市委党校常务副校长蒋海鹰提出疑问:出口食品不是管得挺好吗?她表示,出口食品管理采取的是一竿子捅到底,从销售一直往上追溯到农场。国内的食品安全监管为何不这样?

在蒋海鹰看来,食品安全的管理还是方式方法问题。国内销售的产品,因为食品链条太长,分散管理,涉及十几个部门,最终出现了“十几个部门管不好一块猪肉,管不好一桌菜”的问题。

代表委员建言献策

十位政协委员联名指出:农村地区食品安全监管薄弱;民盟广东省委会则建议:鼓励广东食品企业采用国际标准

羊城晚报讯记者夏杨、许琛报道:21日,广东省政协委员、韶关粤北人民医院副院长贝抗胜等十位政协委员联名提交了建议,指出广东部分食品加工企业食品安全意识淡漠,农村地区监管不力。同时,民盟广东省委会也提交了加强食品安全管理的建议,建议广东率先开展食品标准体系建设,并建议广东食品企业采用国际标准。

农村地区食品监管薄弱

贝抗胜通过调查了解到,广东食品安全形势不容乐观。目前广东食品企业大多以农户、摊贩、家庭作坊等为主,规模较小;有些小作坊租用民房或废弃厂房,卫生条件差,加工设备落后,生产工艺滞后,操作技能不熟;多数企业没有自检设备,难以全面保证产品质量。

同时,食品生产经营业主法律意识和诚信经营意识淡薄,片面追求利润最大化,不择手段降低生产成本,擅自添加色素、非食品添加剂,违规使用保鲜剂、防腐剂、增白剂等,存在安全隐患。

并且,随着农村生活水平的提高,农村食品市场日益繁荣,一些食品安全隐患也逐渐暴露出来。卫生环境简陋的小餐饮店、小食品店、小食品作坊很多;这些店里的从业人员很多没有健康证;店里很多食品也是标识不规范或根本无标识。

贝抗胜指出,农村地区食品监管力量薄弱。除工商部门在基层设有工商所外,其余的食品安全职能部门在乡镇基本没有执法人员和机构,并且职能部门重审批、轻监管。一些制售假冒伪劣食品行为没有受到及时、严厉的惩罚,违法成本低,造成投机取巧、谋取暴利行为屡禁不止。一些职能部门的监测经费未能保障,各种检查检测设备数量少并且较落后。

监管投入各地差距明显

民盟广东省委会在其建议中指出,广东各地食品安全监管人员的安全意识、专业技能水平和素质参差不齐,省级及富裕地区的县市级的检测装备非常先进齐全,而真正面向基层的监管部门及在较为贫穷的地区,监管装备、管理人员、经费投入都严重不足。

同时,建议还指出,广东食品安全的地方性标准缺失。“食在广东”是广东人的骄傲,然而广东现有的食品安全标准水平偏低、指标偏少,而且现有的许多指标难以被国际社会接受。以凉茶为例,可分为药用、保健类和食品类三种,而食品类凉茶尚未有国家标准,对于产品的成分、污染物的指标、生物污染指标等有待规定。

另外,食品安全最大的特点之一就是某些毒效要十年、二十年甚至更长时间才能显现出来,广东食品安全风险评估的基础研究较薄弱。

激励企业采用国际标准

民盟广东省委会建议:要建立食品安全监管的问责制。通过严肃追究食品安全事故的监管责任人员,树立“有为才有位”的思想,不仅要注重监管结果,更要注重监督的过程。做到居安思危,做好人民群众饮食安全的忠诚卫士。

同时还建议:广东要加快食品行业先进标准体系建设。在没有相应国家标准时,可依法制定地方标准,以保护广东地方特色食品和传统食品的发展,建设食品行业的强省大省。同时要加快步伐开展现代食品工业先进标准体系建设试点,通过国家级标准化示范区的建设,鼓励广东省食品行业相关企事业单位积极参与国家和国际标准化建设活动。以世界先进水平为标杆,全面提升广东食品企业质量水平,努力构建质量强省。

民盟广东省委会建议,广东可以采用激励机制,鼓励食品企业采用国际标准。

链接

近年部分食品安全事件

1、2010年7月,三聚氰胺超标奶粉“卷土重来”:在青海省一家乳制品厂,检测出三聚氰胺超标达500余倍,而原料来自河北等地。

2、2009年2月27日,“咯咯哒”问题鸡蛋所用饲料厂的法人代表获刑,该厂曾两次向饲料中加入三聚氰胺。

3、2009年1月22日,“三鹿奶粉”案宣判。自2008年7月始,全国各地陆续收治婴儿泌尿系统结石患者多达1000余人,9月11日,卫生部调查证实这是由于三鹿集团生产婴幼儿配方奶粉受三聚氰胺污染所致。

4、2008年10月,四川广元柑橘蛆虫疫情爆发。这次柑橘疫情导致柑橘价格的大幅下跌,并且出现严重滞销。政府出资收购柑橘,并进行深埋、消毒处理,以控制疫情发展。

5、2008年8月,人造“新鲜红枣”流入乌鲁木齐市场。主要经过两道工序:铁锅里放进酱油,使青枣变成红色,并保持光泽;再放进加入大量糖精钠和甜蜜素的水池中浸泡,使其口感泛甜。过量食用会造成血小板减少,酿成急性大出血等直接危害。

6、2006年11月12日,由河北某禽蛋加工厂生产的一些“红心咸鸭蛋”在北京被检测出含有致癌物质苏丹红。部分河北农户用添加了工业染料苏丹红的饲料喂养鸭子,导致蛋黄内含有苏丹红,以致全北京市范围内停售河北产“红心”咸鸭蛋。

7、2004年4月30日,“大头娃娃”事件曝光,安徽省阜阳市查处一家劣质奶粉厂。该厂生产的劣质奶粉几乎完全没有营养,致使13名婴儿死亡,近200名婴儿患上严重营养不良症。(夏杨)

《食品安全法》修订

2009年6月1日,《食品安全法》修正草案实施。此次食品安全法修改的重点是如何从法律制度上预防和处置“三鹿奶粉事件”这类重大食品安全事故问题,主要集中在8个方面,包括:地方政府及其有关部门的监管职责、食品安全风险监测和评估、食品安全标准、对食品加工小作坊和摊贩的管理、食品添加剂的监管、食品召回制度、食品检验和食品安全事故处置等。

2010年9月15日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部对外公布了《关于依法严惩危害食品安全犯罪活动的通知》。《通知》要求依法严惩危害食品安全犯罪活动。

(来源:羊城晚报 20110121)

责任编辑:思绪

下一篇:扎实做好食品安全工作

京公网安备 11010502032233号

京公网安备 11010502032233号